全稽古日誌– category –

-

ブログの書き方を変えます!

画像に意味は有りません m(__)m今までは、稽古日誌としてこのブログを更新してきました。そのため、①毎回稽古の内容などに触れる事、②稽古の日を公開日にする事、などのルールを、自分なりに作って更新していましたが、稽古日を増加させたことにより全て... -

柔道の「空気投げ」は合気道と同じか??

先日、女性会員の一人が合気道と柔道の違いについて話していました。技術体系が全然違うと思うので、比較する事に意味が無いと思うのですが、その話の中で興味を持った部分が有りました。その興味を持った部分というのが次のような内容です。「三船先生の... -

片手取り3教裏の掴み手

3教をかける時は、下半身、体幹などの全体の力を集中させて、相手の小手を締めるように動く必要があります。単に小手先で捻るようなやり方では、なかなか3教が極まりません。小手先で捻って技かけるのであれば、握力も必要以上に強い必要がありま... -

合気道で体幹が鍛えられる仕組み

鳥居本は雪が溶けていません。もの凄く寒い中での稽古となりました。寒い日の稽古は出席率が下がります。(^_^;)ちょっと前までは1・2名という事もしばしばだったのですが、最近は違います。特に、女性陣は出席率が高く、基本的に休まれません。とても良... -

五の太刀

昨年は、一の太刀~四の太刀まで稽古がすすみました。で、今年はどうしようか・・・・・・迷ったのですが、年が変わったからと言って稽古がリセットされるというものでは無い、という考えのもと、一度、組太刀の基本型を最後まで経験してもらう事にしまし... -

鏡開き・初稽古・昇段演武

皆さま、あけましておめでとうございます。武産会京都・滋賀道場の両方が1月8日(日)に初稽古でした。今年の鏡開きでは、私も昇段させていただく事になりました。本年から5段となります。5段は演武で伝達されるとの事でした。それで、演武をする事にな... -

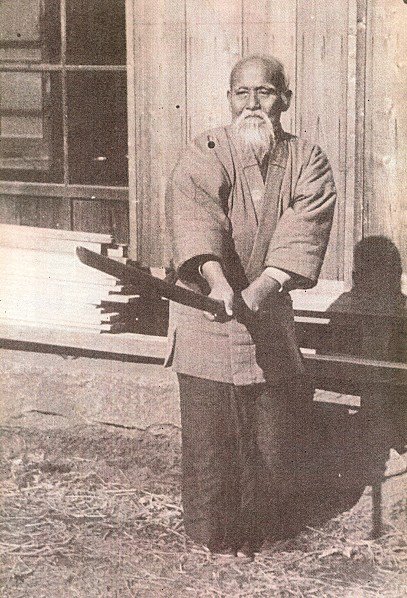

2016年最後の稽古

今年も一年お世話になりました。今年は、合気道の精神面での研究が進みました。技術信奉者の僕が、技術を伸ばすために必要だと辿り着いたのが、開祖の言葉・精神の研究であり、その研究に取り掛かったのが本年です。どんな良い言葉も、技に落とし込めなけ... -

4の太刀・合気道用木刀

年末の稽古も、本日を入れてあと2回となりました。来年は、少しぐらい新しい試みをもって取り組みたいと思います。4の太刀この型は、上段・中段の2段突きと、それに対応する技の稽古です。合気剣では、相手を切ったり、突いたりする稽古をしますが、4の... -

忘年会でした

この日は忘年会でした。 凄く楽しい忘年会でしたが、毎年思うんですけど、僕、貫録が無さすぎですね。(-_-;)真ん中の青いシャツ着てるのが僕なんですけど、どちらかと言えば下っ端の雰囲気がただよいますね。まあ、皆さん普段はすごい人ばかりなので、それ... -

八相返しの理解

この日の八相返しは、下記のプロセスで、合わせ法のように稽古しました。杖を返して右側からの攻撃を受ける大きく下がりながら八相返し右側から大きく打ち込むまず、右からの相手の攻撃を受ける際には、両方の手が杖の3分の1部分を掴む(上下から)ように... -

組杖の5の稽古と正確な杖捌き

組杖も5くらいから動きがかなり複雑になります。少し考えておきたいのは、次のような点です。杖は剣では無いので点を外すだけで良い場合がある。切れないために受けやすい存在である。ピンポイントで当てないと効果が薄い。受けながら切り落とすような使... -

一教には色々な性質がありそう

1教はどのような性質の技だと考えますか?その技の性質の捉え方によって、稽古の方法が変わってきます。僕は次の二つのイメージを持って稽古をしているのですが、二つは同じようで別のものという気がします。肘に対する逆技を弱めに掛けて抑えているという... -

3の太刀の稽古の特徴とは?

12月に入りました。今年も最後の月になりました。一年が経過するのは本当に早いものです。彦根道場も、多賀道場も、あと少し頑張っていきましょう。3の太刀の稽古の特徴1の太刀に似ていますが、全く同じではありません。当会の場合、1の太刀よりも接... -

球体の原理と表現を考えてみる

最近では、球体の原理について考えています。これは、開祖の宇宙の話を考えている時に、映画のような宇宙をイメージしてしまい、惑星が球体だからと球体のイメージにすり込まれてしまったという、極めて単細胞な話なのですが、イメージしだすと抜けられな... -

鍛錬方法の研究が肝!!

かなり寒くなりました。鳥居本中学校は、彦根市内ではありますが米原市にも近い場所です。佐和山を一つ越えるだけで、まったく雪の量が変わります。もの凄く寒くなるので、自分なりに寒さに備えて稽古をしていただけると良いと思います。鍛錬方法この日は... -

肘の使い方と肩の使い方

まずは稽古の内容をまとめます。少しずつ寒くなってきました。健康管理にご注意ください。稽古の環境も武道の厳しさである・・・と言えば聞こえは良いですが、怪我や病気に繋がるなら本末転倒です。無理の無い稽古をお願い致します。肘の使い方僕の指導で... -

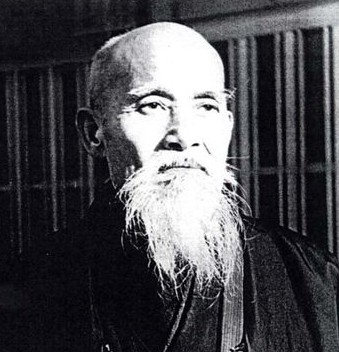

一霊四魂三元八力とは??

今日は、稽古の内容とは関係の無い記事です。合気祭で樋口師範がお話された中で、足早に説明された部分「一霊四魂三元八力」について、将来の自分の為に少し書こうと思います。気になって色々調べてみたら、この言葉は、古人が感覚的に認識した人間の構造... -

諸手交差取りの稽古

諸手交差取りは、交差取り(斜め片手取り)を両手で取るようなイメージです。技も斜め片手取りと同じような要領で行います。この稽古方法は実戦性を欠く方法です。受け手が隙だらけになるので、通常はこのような取り方はしないと思います。もし、受け手が... -

身体全体の力を使う合気道

新しい入会がありました。今年もまあまあ新しい仲間が増えました。(^_^)v子供教室は今のところやっていないので大人ばかりです。結構女性の会員が増えました。この日は全体の参加者が少なかったのですが、半数以上が女性という状況でした。楽しんで稽古し... -

どこを狙うのか?その根拠は?|武器技の基本

稽古をする時に、曖昧に攻撃をしかける事はありませんか??だいたい頭の付近・・・とか、酷いと上の方とか・・・これはある意味型稽古の弊害です。慣れが産みだしてしまう問題点なので、注意して稽古をしましょう。「どこを狙うのか」が重要組太刀の稽古... -

合気祭に備えて

この日は、合気祭で演武をする人ばかりが参加したため、ちょっと備えておくことにしました。短い演武なのですが、迷ってしまうと動けないので、あらかじめいくつか技を決めてイメージを固めてもらいました。演武するのは3級から1級の方だったので、座り...