成宮隆行– Author –

成宮隆行

成宮隆行

-

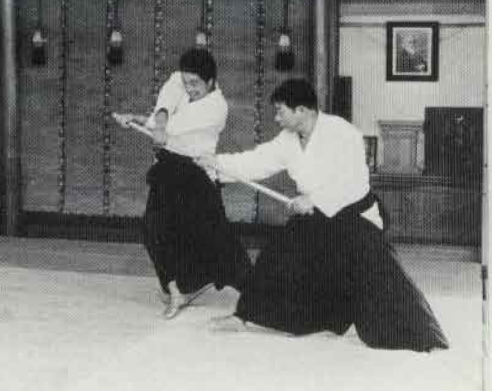

武器技は重要なの??という質問について

思いっきり個人的な見解が入っているので、様々な感想を覚えると思いますが、一つの意見として受け取っていただきたく思います。 先日『合気道の武器技って重要なものなのですか?』と問われました。 その際には『もちろん重要ですよ・・』くらいの返事に... -

地味な受け身の重要性(ありきたりな題名)

実際のことろ「暴漢に襲われましたが合気道で身を守る事ができました・・」というお話、逆に「合気道で身を守れませんでした・・・」という話、どちらの話も人から直接聞いたことはありません。 もう20年も合気道の道場にいますが、僕の知り合いには暴漢... -

イオン草津の教室の体験・入会者が増加しました!!

4月を迎え、新たな習い事を探しておられる方々が増加しているようです。 僕がイオンモール草津で指導させていただいているクラスにも体験者・入会者が多数いらっしゃいました。 人数的にはまだまだ余裕です・・・・と言えない感じにもなってきましたが、... -

昇級審査および武産会稽古

昇級審査・武産会の彦根道場での稽古がありました。 滋賀道場から昇級審査を受けたのは11名でした。 全員合格、1名飛び級した者も出ました。皆さんよく頑張ってくださったと思います。 もし、審査の中で疑問点などが生じましたら、早めに僕の方へ確認い... -

木刀製作会 開催!!

武産会の会員さんの中に木工作業が可能な作業所をお持ちの方がいらっしゃいます。 その方のご尽力により木刀の製作会が開催されました。 滋賀道場からも6名参加させていただき、my木刀、my短刀を作成いたしました。 まず、作業所に到着して驚いたのは、... -

当てる場所・反動・姿勢

杖の稽古をしていて、素振りや型を一生懸命に繰り返すのも良いのですが、それだけでは根本的な質が向上しないように感じます。 杖という武器は単純な構造をしており、それ程複雑な使い方が想定できるわけではありません。 突いたり、打ったり、相手を捉え... -

僅かな変化がかなり大事

型の中には、何気なく見える動作が結構ありますね。 例えば、片手取り一教の際の、取られた側の手・指の動きなどがそれにあたります。手のひらの向きはどうなっているでしょうか??指の方向はどうですか?? youtube・書籍など色々な資料を見ると、統一的... -

転身について!

初稽古のはじめに、樋口師範が強調された『転換・転身』の重要性について、自分の思うところを書いておきます。 合気道の稽古は、①体の転換にはじまり、②立ち技の呼吸法、③1教と続き、その後、④いくつかの技を選択的に行い、最後は⑤座り技の呼吸法を行い... -

半身から六方への変化

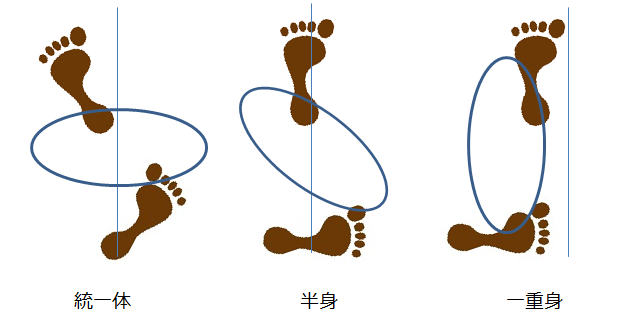

当会には半身という姿勢、六方という姿勢がありますね。 ※合気道界全体の統一的な名称を使用しているわけではないので、読む人によっては違う姿勢をイメージしてしまうかもしれませんが、そのあたりは申し訳ありません。 六方は統一体のベースになる姿勢で... -

あけましておめでとうございます!!

と言ってもかなり遅くなりましたが、本年もよろしくお願いいたします。 滋賀道場の稽古はじめは6日(日)からで、草津のイオンモールでの講座が今年一番最初の合気道の稽古となりました。 去年は、ほとんど毎日稽古を行っていたので、年末から1週間休ん... -

超重要!位置関係、姿勢について

もちろん、それが全てでは無いのですが、合気道をやる上で大事なのは、位置関係と姿勢だと思います。 位置関係は、相手と自分の位置関係がどうなっているのかという点を把握することが重要なのですが、場所は同じでも、相手の向きの要素が加わることによっ... -

合気道のイメージとは

合気道をやっていると人に話すと、毎回のように言われることがあります。 それは「相手の力を利用して投げるんやろう」「気で飛ばすんやろう」というものです。 相手を投げるという認識なのですから、一応は武道としてのイメージを持たれているようです。 ... -

京都での市民講座にて師範に学びました

先月の事になってしまいましたが、合気道の市民講座を担当してきました。 参加者は少なかったのですが、楽しい1時間になりました。 ご参加いただいた皆さんありがとうございました。 市民講座の内容は、前半20分くらいの内容は、開始前から考えていた内... -

10/14 合気道体験講座のお知らせ

下記の通り、10/14(日)に京都市武道センターの補助競技場で「合気道体験講座」を担当致します。 日頃当サイトをご覧いただいている方で、京都や滋賀の湖南などにお住まいの方は、丁度良い機会なのでご参加いただければと思います。 最近は草津のイ... -

護身術と合気道(勉強後バージョン)

護身術について、さらに勉強してみました。 護身術に関しては、実に色々な本や資料があって、それを書いた人の武道経験や職業などが本の内容に反映されており、書く人によって、重視するところと、情報量が違うという事がわかりました。 中でも参考になっ... -

問い合わせ不良のお知らせです!!

先週、お子様と、保護者様の体験希望のメールを頂きましたT様 返信用の宛先メールアドレスが誤っているようで、お答えを返信できません。 お心当たりがありましたら、再度の連絡をお願い致します。 -

合気道と護身術、逮捕術

最近、立て続けに質問される内容が次のようなものです。 「合気道と護身術は違うのですか?」 「合気道は護身術になりますか?」 似て非なる質問なのかな??とは思いますが、要するに両方とも護身術としての合気道について確認したいという質問ですね。 ... -

体の転換の変化

体の転換について、斉藤師範の本を読ませていただくと、昔は片手で行ったが晩年は両手で行うようになった、との記載があります。 それらを見比べて、個人的に思っていることを書いてみようと思います。 両手の体転換は、剣の操法の体使いに見え、片手の体... -

合気道って相手に掴まれないと技ができないのですか?

最近、高校生の男の子が合気道の稽古に参加されました。 稽古後に色々と話をしていたら、次のような質問を受けました。 「合気道は相手に掴まれないと技ができないのですか?」 というものです。 剣術や杖術を稽古しているのですから、相手に攻撃する技法... -

まずは膝行・受け身から

合気道を始めたら、まずは膝行と受け身をきちんと稽古しましょう。 とは言っても、既に基本的な事は身に着けており、技の稽古をしたい参加者もいますから、稽古の時間内は技の稽古に充てるのが通常です。 技の稽古は複数の人が参加している時にしかできま... -

31の組杖を覚える

最近、31の組杖を必死に覚えている会員の姿を目にします。 なかなか大変ですけど、一度覚えてしまえば、あとは定期的に確認しつつ「練り」に入っていくだけなので、ぜひとも覚えてしまって頂きたいものです。 31の組杖は、ある程度間合いを取って稽古...