最近、高校生の男の子が合気道の稽古に参加されました。

最近、高校生の男の子が合気道の稽古に参加されました。

稽古後に色々と話をしていたら、次のような質問を受けました。

「合気道は相手に掴まれないと技ができないのですか?」

というものです。

剣術や杖術を稽古しているのですから、相手に攻撃する技法ももちろん有るわけです。

逆に、相手が複数で、しかも、自分が武器を持って戦っている状況では、相手に掴まれていない方がありがたいわけでして、掴まれてしまったら問題なのですね。

ですから『合気道の場合、相手に掴まれた方が有利なんだよ』というような話を目にする事がありますが、このようなイメージは理論的に成り立たないのです。

むしろ、いかに掴まらずに一方的に切ることができるかというのが重要でして、万一、掴まれてしまったら、そこから動きを回復しなければなりません。

しかし、高校生の方が体験された日は武器技の稽古がありませんでした。

また、現代社会では日常的に武器を持つ事がありませんので、武器で攻撃するイメージも沸かないでしょう。

確かに、体術のみの視点で合気道を見れば、あまり自分から攻撃をしかけるような技法は無いと感じるかもしれませんね。

ただ、古武道の戦場における体術の役割を想像してみれば、合気道の体術の構造は合理的にできていると考える事ができます。

自分から攻撃しないとされている合気道の体術の性質は、平和的な意味で説明されている事が多いと思いますが、個人的には、平和主義というより役割からくるものだと考えています。

合気道の体術の役割とは?

剣術や杖術の方が、相手を攻めて決着をつけるイメージがしやすいですし、実際、戦場では効率よく武器で終わらせるべきだったのだろうと思います。

体術の場合は、相手を倒すという事がイメージしづらく、どちらかと言えば、武器を奪ったり、逃げたりする方がイメージしやすいです。

例えば、剣を持ったまま両腕を取られ、動きを封じられてしまった状況を打開するケースです。

合気道の場合、敵が複数だと想定しており、しかも、槍などの武器を持っていると想定しているわけですから、誰か一人に捕まって動けなくなったら、他の者に槍で突かれてしまいます。

早急に武器を使えるようにし、さらに移動力を取り戻さなければなりません。

もちろん、武器が使えない状況なのですから、その役割は体術に託されることになります。

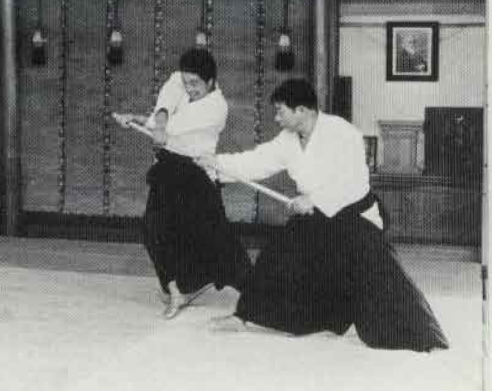

役割を満たすために、普段の稽古では、相手に掴ませて動きづらい状況を作り、その状態で相手を崩しながら動いていくという稽古(固い稽古)が初歩となります。

さらに、掴まれた瞬間に反応する稽古(柔らかい稽古)、そもそも思ったように掴ませる稽古(気の流れの稽古)へと段階が進みます。

これが、合気道で相手に掴ませた稽古を行う理由となります。

では、相手に打たせてから技をかけるという性質(専守防衛的)は、体術のどういう役割からくるかと言えば、武器を奪うという役割です。

武器を奪うという事が可能か不可能かは別にして、戦場では武器を持っていないと話になりません。

近くに適当な武器が転がっていなくて、自分も持っていないなら、奪おうとする以外選択肢が無いのです。

そこで、合気道には、太刀取り、杖取り、短刀取り、という技法がかなりの数存在します。

これらの技を少しやってみるとわかるのですが、取られないように身構えた者から奪い取ることは至難の業です。

奪い取れるとすれば、攻撃に気持ちが移って、奪われると思っていない瞬間にという事になるのです。

となれば、相手を先に動かせて、そこにつけ込みたいという稽古も合理的なのです。

このように、合気道の体術の稽古にも、一応優先的に学ぶべきことが有るのです。これらの話は、高校生の方の疑問に対する一応の回答にもなるのではないでしょうか。

同じような疑問を持っている人って、意外と多いかもしれませんね。

コメント