今回は、剣の持ち方や、振り方については、目的に合わせて色々と工夫が必要だというお話です。

一般的には、左手の小指、薬指を強くし、あとは添えるように握り、右手は全体的に添えるように握るというイメージの持ち方が多いのではないでしょうか?

相手を切るために剣を動かすという意味では、これで良いのでしょうが、合気剣の場合は、打ち太刀、受け太刀で事情が異なります。

技法の違いに気を付けて、実現したい目的に合った剣の使い方を心掛けましょう。

受け太刀の右手の持ち方について

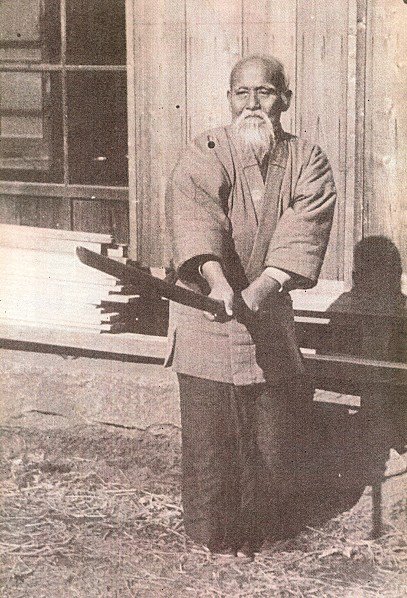

合気道の剣の理合に『我敵を切り、敵の剣、我に当たらざるの理』と斉藤先生が指導されていた理合があります。

受け太刀に求められる理合なのですが、打ち太刀でも使用が可能だと思います。

どのようなものかと言いますと、詳細な点は、非常に説明が難しいので、お近くの岩間スタイルの道場でご確認ください。

ざっくりと説明させていただくと、この理合は、丹田で剣をコントロールし、それに半身が合わさって実現されるものだと考えておりますが、剣と実際に触れているのは、丹田ではなく手なので、その持ち方が重要なのは当然ですね。

右と左の持ち方が異なるのは不味い

丹田によって剣の角度がコントロールされる事、という点、合気剣では右半身も左半身も使う、という点、この二つを考えて頂くだけで、合気剣は右半身に特化した剣では無いとご理解いただけるのではないでしょうか?

多少のやりやすさ、やりづらさ、というのは有りますが、右半身も左半身も理合は同じです。合気剣は右半身と左半身の両方で使用するのですから、剣と丹田を結ぶために使用される、左右の手の剣の持ち方は、同じか、かなり近い使い方をしなければ上手くいかないと思います。

左手がメインで、右手は添えるように・・・という掴み方をしてしまうと、左半身での受け太刀は、剣と丹田の結びが弱いというような事態も起きてしまう事になります。

構造的に考えてみると

さらに言えば、左手をしっかり掴んで、右手を添えるように持つというのは、その持ち方の構造を考えれば、左手を固定的にして、右手で剣を動かすような使い方を想定する事になると思います。

簡単に言ってしまえば、剣先に向かって剣の圧力が流れる事になり、切る際に刃が進んでいくようになるので、通常で考えれば、確かにこれで良いのだと思います。

しかし、個人的には、気を放って、相手の方へ流し出すというのは初心者から中級の流れであり、上級になると、循環させたり、吸収するようになると思っているわけでして、それを実現するには向いていない持ち方だと分析しております。

もっと言えば、打たせて勝つ剣の理を追求するのであれば、相手の剣を吸収するように意識すべきです。ですから、剣先から丹田に向かって気を流して循環させるような持ち方が必要となるのではないかと考えております。

うん、何を言っているかわからないだろう文書になりましたが、誰かに伝われば幸いです。

コメント