合気道武産会(たけむすかい)へようこそ

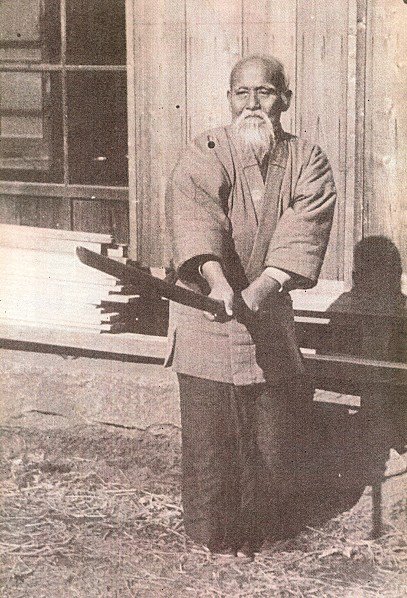

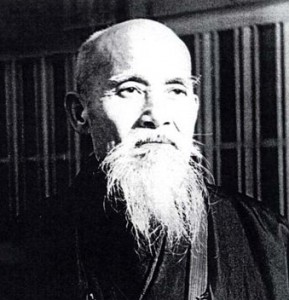

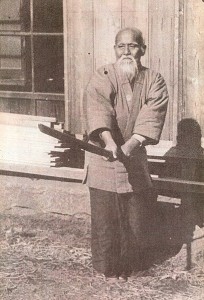

はじまめまして、当会は、滋賀県彦根市の京町道場を中心に、植芝盛平翁が創始された伝統的な合気道を追求しております。

時代に逆行しているかもしれませんが、新しい合気道ではなく、あくまでも創始者の残された伝統的な合気道を習得したいと、日々創意工夫を行っております。温故知新というのでしょうか・・・。

以下に、当道場の特徴をまとめてみます。

開祖 植芝盛平 翁の伝統合気道を追求する道場

開祖 植芝盛平翁 は合気道は人間育成の道だと説かれました。

開祖が創始された伝統合気道は、武道技法と開祖の説かれた合気道の精神を合わせる事によって、人間的な成長を目指すものです。植芝翁のお話は神秘的で難しい事が多いのですが、理解できてくると、実は、たいへん合理的であり、心身の成長に必要となる原理原則を学ぶ事ができるものだとわかります。

しかし、開祖が亡くなられてかなりの時間が経った事により、研究の対象も、開祖の弟子、さらにその弟子というように変遷が生じ、合気道の理念が薄れている印象を受ける事があります。

確かに、開祖のお話は難しいですし、研究することは大変な事だと思いますが、本当の合気道を追求するうえでは、開祖植芝盛平翁の残された理念を研究しないわけにはいかないはずです。

そこで当会としては、故田中万川師範や、故斉藤守弘師範が、あくまでも開祖を研究されていた姿勢を見習って、植芝盛平翁の合気道を追求していく事を目的としています。

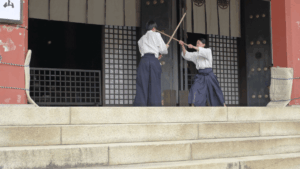

合気剣・合気杖など武器技の稽古をしっかり行う

合気道には剣術(合気剣)と杖術(合気杖)が存在します。合気道は「剣を使わない剣術の稽古」と言われており、剣術の理解がそのまま合気道の上達につながります。

当会の技術の流れは、故田中万川師範と、故斉藤守弘師範のお二人から樋口師範が学ばれたものです。

田中師範は戦前からのお弟子さんで、斉藤師範は戦後のお弟子さんでしたが、技の特徴は、田中先生の技は鋭くて杖術のような動きです。斉藤師範の技は力強く剣術のような動きを中心にします。

はっきりしない部分はありますが、植芝盛平翁は、20代の頃、日露戦争の時に軍で銃剣術や短槍を学んだようです。30代で大東流柔術を学び、40歳頃から剣術を学ばれていたようで、終戦後には剣術を中心とした研究をされたようです。

つまり、田中万川師範の伝えられた合気道は、戦前の槍の雰囲気のある合気道だったと考える事ができ、斉藤守弘師範の伝えられた合気道は、戦後の剣の理合のある合気道だったと言えます。

そこで、当道場では、齊藤守弘師範の伝えられた杖術を、あえて田中万川師範の理合で稽古しております。

それによって、戦前から戦後へと、槍から剣へと、開祖の変化を知る事のできる技法を伝える道場として、さらに武器技の稽古をしっかり行って、研究を進めていきたいと思います。

護身術に活用できるように稽古する

社会の構造は変化しているため、古い時代の武道である合気道がそのまま護身術に使えるかと言えば、使いづらい部分は有ると思います。

しかし、当会の合気道では、体術を中心に、剣術と杖術、短刀など武器の使い方も学ぶ事ができますので、色々な状況に対応しやすいという性質が有ります。

例えば、警察や、護身術の普及団体が行うようなセミナーなどでも、理解がしやすく、習得もしやすくなります。

何もやっていない人が護身術の指導を受けても、やはり実行は難しいと思いますが、合気道をやっているだけで、かなりの護身術は使いやすくなるだろうと思います。

他人に比べて強くなるというような事を目的としない人の場合、護身のために合気道は向いていると思います。

時代は少し物騒になっていますので、なんらかの対策はしておく方が良いと思います。

当会の合気道のクラス

当会では、上記のような合気道の理念のもとに、大人クラスと子どもクラスの2つを運営しております。

生涯活動として、伝統武道の習得を目的として、護身術習得の下地作りとして、そして、伝統的な合気道の習得のために、ぜひ合気道を始めてみてください。