体の転換について、斉藤師範の本を読ませていただくと、昔は片手で行ったが晩年は両手で行うようになった、との記載があります。

それらを見比べて、個人的に思っていることを書いてみようと思います。

両手の体転換は、剣の操法の体使いに見え、片手の体の転換は杖(槍)の操法の体使いに見えます。

両手の体転換は、剣の操法の体使いに見え、片手の体の転換は杖(槍)の操法の体使いに見えます。

特に、腰つきがそのように感じ取れますね。

斉藤先生は、強い腰を作るという事をご説明されていました。

両手での体の転換では、片手での体の転換よりも腰が安定するように思いますから、その意味がわかります。

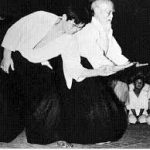

上の写真を改めて見比べても、片手の体の転換は、上段を突く杖のような体の使い方で、もちろん姿勢は前傾になり、前方に対して強い力持つように思います。

体は一重身に近い状態で、左右への崩しには弱いかもしれません。

相手の崩れ方を見る限り、受け手が前方へ押される感じになると思いますし、開祖の手が高い位置に有ることから、片手の体の転換時は、受け身側を自分の前に押し出すのだと思います。

一方で、両手の体の転換は、やや低めの腰の高さで安定しており、基本の剣構えの体の使い方ですね。

力は、前方ではなく下方へと流れるので、相手はその場に抑えられる感じになる気がします。

腰が落ち着いており、より前後左右への安定感も強くなっています。

手の位置が低いことから、相手を前方に押し出すような流れではなく、どちらかと言えば前方に回り込ませないような印象を受けます。

複数を相手にするならどちらも必要

合気道は、常に1対多数を想定して稽古を行います。

敵と自分の位置関係によって、掴んできた相手をその場に留めたい時と、前方に送り出したい時と、両方必要になる可能性があります。

意識的にどちらも使えるようにしておかないと、いざという時、戦略的な立ち回りができなくなってしまいます。

また、持っている武器の性質によって、どちらの体の転換を使う方が良いのかも変わりますね。

杖を持つなら、あまり横や後ろに位置して欲しくないし、剣なら、回り込まれて掴まれるのは歓迎できません。

このように、体の転換を片手でするか、両手でするか、それはちょっとしたことのようですが、大きな違いがあるようです・・・。

また、片手が両手に変わったからと言って、両手のみが必要となったわけでも無いようです。技術というのは、不要にならないのかもしれませんね。

コメント